|

LA

PROVINCIA DI COSENZA LA

PROVINCIA DI COSENZA

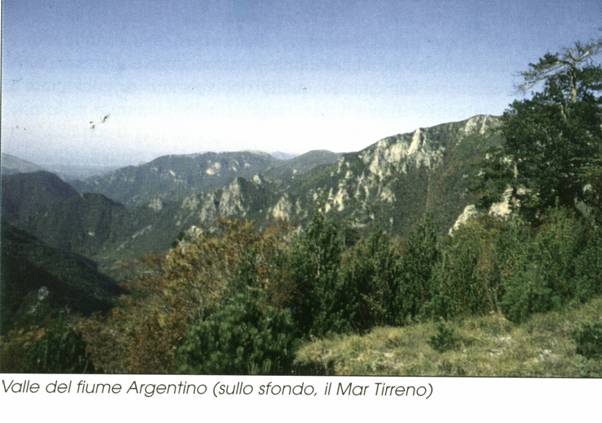

La provincia di

Cosenza si estende su una superficie complessiva di 6.649,73 Km2 nella

zona settentrionale della Calabria. Il territorio è in buona parte

montuoso, con massicci e gruppi isolati, separati da valloni o da selle.

Al confine con la Basilicata si eleva il massiccio del Pollino che culmina

a 2.267 m. nella Serra Dolcedorme e che ospita una notevole diversità di

ambienti naturali così da risultare uno dei complessi montuosi più

significativi del nostro paese dal punto di vista naturalistico e

paesaggistico. Il massiccio è costituito da rocce calcaree, mentre le

colline e le basse vallate sono formate da marne, sabbie e conglomerati. A

sud, lungo il versante tirrenico, si ergono i Monti di Orsomarso (o

massiccio del Pellegrino), simili al Pollino, mentre la Catena Costiera,

composta prevalentemente di rocce metamorfiche, si allunga verso sud tra

la costa e la valle del Crati, fino a raggiungere il basso corso del

Savuto. La Valle del Crati, che separa nettamente la Catena Costiera

dall’altipiano della Sila, è una profonda fossa, longitudinale al

sistema appenninico, che il fiume Crati percorre a valle di Cosenza, prima

di attraversare l’estesa piana di Sibari che si apre tra il Pollino e la

Sila. L’ altopiano silano è una vasta regione, rivestita da fitti

boschi di pino laricio e faggio, con un’altitudine media compresa tra i

1.200 e i 1.400 m. Presenta pendii scoscesi ai margini e una superficie

dolcemente ondulata, attraversata da dorsali e groppe arrotondate. Le

formazioni rocciose dominanti sono i graniti. A sud la provincia di

Cosenza confina con quelle di Crotone e di Catanzaro. Nelle fasce costiere

il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati

calde e asciutte; procedendo verso l’interno si accentuano

progressivamente i caratteri del clima continentale, in particolare sui

rilievi più elevati dove, comunque, a inverni freddi si alternano estati

piuttosto fresche. Le precipitazioni sono abbondanti nelle aree più

elevate, specialmente in quelle del versante tirrenico, ma si riducono

sensibilmente fino a valori modesti nelle pianure e nelle zone ioniche. È

proprio nel paesaggio calabrese, così vario e articolato, che è

possibile, negli spazi ampi al di sopra delle rocce più alte, cogliere il

volo lento e potente dei grandi rapaci o quello battente dei falchi. Il

calmo volteggio, che improvvisamente può trasformarsi in una picchiata

vertiginosa, ci segnala la presenza di questi padroni dell’aria, da

sempre temuti e ammirati.

Sono i predatori, i cosiddetti “nocivi” perseguitati dai contadini e

dai pastori, gli stranieri che vengono da lontano, come il Falco

pecchiaiolo, localmente chiamato Adorno, che attraversa a maggio,

bersagliato dalle fucilate, lo stretto di Messina. Detestati o ricercati,

fatti oggetto di protezione o di persecuzione sistematica, investiti da

atavici pregiudizi, simbolo di regalità o portatori di malaugurio, i

rapaci si collocano, nel mondo animale, al vertice della catena

alimentare. E risentono degli interventi che l’uomo attua nell’

ambiente alterando equilibri che la natura ha provveduto ad instaurare con

tempi lunghi e lenti. La presenza dei rapaci su un territorio e il loro

stato di salute sono indicatori biologici importanti del grado di

alterazione dell’ambiente in cui vivono. Pur se tutelati dalla legge, i

rapaci sono tra le specie che oggi meritano maggior cura e protezione, se

non si vuoi correre il rischio che alcuni di essi scompaiano per sempre

dai nostri cieli. Perseguitati dai bracconieri, sovente vittime di esche

avvelenate, sono spesso in regresso, soprattutto laddove si verificano

pesanti e negative modificazioni ambientali. La diminuzione delle loro

prede naturali o il prelievo dal nido dei pulii per collezionismo o per

commercio, sono motivo dell’impoverimento numerico di questi uccelli. Ma

non meno dannose sono altre cause indirette. Le strade innanzi tutto,

quelle che squarciano boschi, tagliano pendici e prati, sventrano strati

di roccia, predisponendo il territorio a erosioni e frane inevitabili ed

aprendo zone, prima tranquille, al disturbo, alla caccia, agli incendi. Le

costruzioni: e cioè quell’edilizia selvaggia ed incontrollata che nella

nostra regione ha devastato in modo irreversibile le coste e che avanza

ineluttabile verso la montagna, prendendo il posto degli alberi,

stravolgendo panorami intatti e portand o

con sé traffico, inquinamento, rumore, fili elettrici, recinzioni,

acquedotti, gasdotti. E poi gli impianti per lo sci, le funivie, le

scalate, i deltaplani, i parapendii, le cave e le miniere, gli impianti

idroelettrici, le dighe. E quel che non fanno i disboscamenti e la

distruzione del sottobosco, lo causano gli incendi, in grado di devastare

habitat che avranno bisogno di tempi lunghissimi per ricostituirsi,

costringendo innumerevoli specie di animali a cercare altrove il cibo e i

siti di nidificazione. C’è poi il grande capitolo degli inquinamenti:

dell’aria, dell’acqua, del suolo. Lungo un percorso che parte dai

piccoli insetti avvelenati con la chimica agricola, la morte avanza e si

concentra nei predatori che sono in vetta alla piramide alimentare. Ma ci

sono anche veleni più mirati per i rapaci da annientare: il famoso

“boccone” che, insieme a trappole, lacci e tagliole fa parte

dell’arsenale di caccia di chi continua a considerare “nocivi” i

rapaci. Alla caccia è da addebìtare, purtroppo, la causa principale

della morte o del ferimento dei rapaci. È veramente drammatica la portata

di quel fenomeno che va sotto il nome di bracconaggio. Incuranti delle

leggi che considerano questi volatili specie particolarmente protette, i

bracconieri mettono in atto una vera e propria carneficina che si perpetua

nel corso dell’intero anno, con un indice di punibilità prossimo allo

zero, vista l’inadeguatezza numerica degli addetti al controllo in

rapporto alla vastità e all’impervietà delle aree da controllare e ad

un numero di bracconieri che non accenna a diminuire. Secondo una ricerca

condotta da Birdlife International e dalla LIPU, il 43% di tutte le specie

di uccelli europei è in declino. Alcuni rapaci rischiano davvero di non

esserci più nel giro di pochi anni. È il caso, in Italia, del

Capovaccaio, relegato ormai in alcuni siti della Calabria e della Sicilia,

ridotto a poche coppie nidificanti; o dell’Aquila del Bonelli o del Gufo

reale nel Centro-sud. Finalmente dal 1991 l’Italia si è dotata di una

legge-quadro, la n. 394, sulle Aree Naturali Protette. È dunque possibile

impostare in modo organico una valida politica della conservazione della

natura e dei parchi naturali, intendendo la conservazione come uno

strumento fondamentale di pianificazione e di gestione, un diverso modello

di governo del territorio, compatibile con l’ambiente naturale. Ciò al

fine di promuovere uno sviluppo economico e sociale rispettoso della

conservazione e della tutela delle risorse naturali, ma allo stesso tempo

capace di favorire l’affermazione di nuove professionalità nel campo

dei beni culturali e ambientali e delle attività turistiche

eco-compatibili. È indispensabile che l’istituzione di parchi, riserve,

aree protette avvenga secondo un piano integrato che assicuri la continuità

e la diversità biologica. Vanno promossi piani d’azione per

reintrodurre e conservare specie in via di estinzione, bisogna dedicare

molte energie alle iniziative’di sensibilizzazione della gente,

all’educazione ambientale nelle scuole, all’informazione che veicoli

conoscenza e amore per la natura. È proprio in quest’ottica che abbiamo

lavorato a questa pubblicazione che tratta essenzialmente gli uccelli

rapaci della Calabria, con particolare riferimento alla provincia di

Cosenza. Un rilievo 1specifico è riservato al C.R.A.S. (Centro

di Recupero Animali Selvatici) di Cosenza, che ormai da un decennio svolge

il compito primario di provvedere al recupero e alla riabilitazione dei

tanti selvatici feriti, con l’obiettivo di riportarli, liberi, nel loro

ambiente naturale. o

con sé traffico, inquinamento, rumore, fili elettrici, recinzioni,

acquedotti, gasdotti. E poi gli impianti per lo sci, le funivie, le

scalate, i deltaplani, i parapendii, le cave e le miniere, gli impianti

idroelettrici, le dighe. E quel che non fanno i disboscamenti e la

distruzione del sottobosco, lo causano gli incendi, in grado di devastare

habitat che avranno bisogno di tempi lunghissimi per ricostituirsi,

costringendo innumerevoli specie di animali a cercare altrove il cibo e i

siti di nidificazione. C’è poi il grande capitolo degli inquinamenti:

dell’aria, dell’acqua, del suolo. Lungo un percorso che parte dai

piccoli insetti avvelenati con la chimica agricola, la morte avanza e si

concentra nei predatori che sono in vetta alla piramide alimentare. Ma ci

sono anche veleni più mirati per i rapaci da annientare: il famoso

“boccone” che, insieme a trappole, lacci e tagliole fa parte

dell’arsenale di caccia di chi continua a considerare “nocivi” i

rapaci. Alla caccia è da addebìtare, purtroppo, la causa principale

della morte o del ferimento dei rapaci. È veramente drammatica la portata

di quel fenomeno che va sotto il nome di bracconaggio. Incuranti delle

leggi che considerano questi volatili specie particolarmente protette, i

bracconieri mettono in atto una vera e propria carneficina che si perpetua

nel corso dell’intero anno, con un indice di punibilità prossimo allo

zero, vista l’inadeguatezza numerica degli addetti al controllo in

rapporto alla vastità e all’impervietà delle aree da controllare e ad

un numero di bracconieri che non accenna a diminuire. Secondo una ricerca

condotta da Birdlife International e dalla LIPU, il 43% di tutte le specie

di uccelli europei è in declino. Alcuni rapaci rischiano davvero di non

esserci più nel giro di pochi anni. È il caso, in Italia, del

Capovaccaio, relegato ormai in alcuni siti della Calabria e della Sicilia,

ridotto a poche coppie nidificanti; o dell’Aquila del Bonelli o del Gufo

reale nel Centro-sud. Finalmente dal 1991 l’Italia si è dotata di una

legge-quadro, la n. 394, sulle Aree Naturali Protette. È dunque possibile

impostare in modo organico una valida politica della conservazione della

natura e dei parchi naturali, intendendo la conservazione come uno

strumento fondamentale di pianificazione e di gestione, un diverso modello

di governo del territorio, compatibile con l’ambiente naturale. Ciò al

fine di promuovere uno sviluppo economico e sociale rispettoso della

conservazione e della tutela delle risorse naturali, ma allo stesso tempo

capace di favorire l’affermazione di nuove professionalità nel campo

dei beni culturali e ambientali e delle attività turistiche

eco-compatibili. È indispensabile che l’istituzione di parchi, riserve,

aree protette avvenga secondo un piano integrato che assicuri la continuità

e la diversità biologica. Vanno promossi piani d’azione per

reintrodurre e conservare specie in via di estinzione, bisogna dedicare

molte energie alle iniziative’di sensibilizzazione della gente,

all’educazione ambientale nelle scuole, all’informazione che veicoli

conoscenza e amore per la natura. È proprio in quest’ottica che abbiamo

lavorato a questa pubblicazione che tratta essenzialmente gli uccelli

rapaci della Calabria, con particolare riferimento alla provincia di

Cosenza. Un rilievo 1specifico è riservato al C.R.A.S. (Centro

di Recupero Animali Selvatici) di Cosenza, che ormai da un decennio svolge

il compito primario di provvedere al recupero e alla riabilitazione dei

tanti selvatici feriti, con l’obiettivo di riportarli, liberi, nel loro

ambiente naturale.

|